推进垃圾分类不妨“开源节流”

2000年6月,北京、上海、南京、杭州、桂林、广州、深圳、厦门被确定为全国首批8个垃圾分类收集试点城市。虽然垃圾分类试点已经推行了15年,但有的地方已成为“一纸空文”,有的虽出台了各项措施引导垃圾分类,但效果不彰。

近年来“垃圾围城”的报道不绝于耳。随着中国经济发展,城镇化率提高,全国各地的垃圾“生产”能力节节攀升。以垃圾填埋为例,耗费大量土地资源建设的填埋场难以为继,此外,在“避邻效应”的影响下,继续修建填埋场的阻力越来越大。可以说,以往粗放式的处理方式已经不能解决当前的垃圾的垃圾问题。

“世界上没有垃圾,只有放错位置的资源。”相较于传统的垃圾处理方式,垃圾分类有助于资源的回收再利用,缩小了垃圾填埋的规模,社会效应与经济效应是显而易见的。但垃圾分类试点遇冷的现状也表明,推进垃圾分类还有诸多难关需要攻破。

笔者认为,不妨试试开源节流的思路。首先是开源,垃圾分类的意义妇孺皆知,但当前垃圾处理能力“捉襟见肘”也是事实。部分群众不配合垃圾分类,一个主要原因就是觉得分类后也无济于事,因为最后还是要填埋,“殊途同归”罢了。

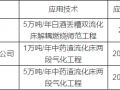

因此,要推广垃圾分类,破解垃圾围城的局面,首要要提高垃圾处理能力。单靠政府解决的确棘手,可以借鉴供给侧的思维,引入社会资本参与垃圾分类和处理,借助市场的力量,优化垃圾分类处理体系,提升垃圾处理能力。

当然,节流也是十分必要的。中国人口众多,随着消费能力与生产能力的日益增长,垃圾这一副产品也是水涨船高,与日俱增,给垃圾的处理带来不小压力。如果能够减少人均垃圾产量,垃圾的分类和处理自会顺利一些。

如何减少呢?笔者认为可以从思想和行动上双管齐下,思想上就是宣传,当前对垃圾分类等环保信息的宣传仍较为刻板,不妨试着增强体验感,例如组织群众前往垃圾分类处理厂,正所谓耳听为虚,眼见为实,通过实地了解,让人们有更深刻的认识。在行动上,建立相关的奖罚机制,对生产垃圾较少,善于变废为宝的群众给予肯定和奖励,而对于那些铺张浪费的垃圾大户进行批评甚至惩罚,当前部分地区制定的罚款政策也不失为一剂良策。